‘कब गीता ने ये कहा, बोली कहां कुरान।

‘कब गीता ने ये कहा, बोली कहां कुरान।

करो धर्म के नाम पर, धरती लहूलुहान।।’

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा, झड़पों में बीते साल के मुकाबले ज़बरदस्त उछाल आया है। बीते कुछ दिनों में भारत के अलग-अलग राज्यों से एक के बाद एक सांप्रदायिक झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से सबसे हालिया घटना मणिपुर और हरियाणा के मेवात की, जहां ब्रजयात्रा के मौके पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा भड़की और लोग इसमें घायल हो गए। जिनमें पुलिस वाले शामिल हैं। लेकिन सवाल अभी भी बरक़रार है कि देश में सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ी हैं?

भारत मूलतः विविधताओं का देश है, विविधताओं में एकता ही यहाँ की सामासिक संस्कृति की स्वर्णिम गरिमा को आधार प्रदान करती है। वैदिक काल से ही सामासिक संस्कृति में अंतर और बाह्य विचारों का अंतर्वेशन ही यहाँ की विशेषता रही है, इसलिये किसी भी सांस्कृतिक विविधता को आत्मसात करना भारत में सुलभ है।

लेख/विचार

स्कूलों में स्मार्ट फ़ोन के प्रयोग पर पाबन्दी की पुकार

फायदों के बावजूद स्मार्टफोन जैसी डिजिटल तकनीकों का बढ़ता दुरूपयोग बच्चों को शिक्षा से दूर ले जा रहा है। किसी नशे की तरह बच्चे इसकी लत का शिकार बनते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने से क्लास में अनुशासन बना रहेगा और बच्चों को ऑनलाइन डिस्टर्ब होने से बचाया जा सकेगा। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक टूल की तरह ही किया जाए। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया कि पारंपरिक शिक्षण विधियों को पीछे न किया जाए। शोध के अनुसार, 10 में से केवल एक माता-पिता सोचते हैं कि कक्षा में फोन का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र ने स्कूलों में स्मार्टफोन रखने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है।

फायदों के बावजूद स्मार्टफोन जैसी डिजिटल तकनीकों का बढ़ता दुरूपयोग बच्चों को शिक्षा से दूर ले जा रहा है। किसी नशे की तरह बच्चे इसकी लत का शिकार बनते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने से क्लास में अनुशासन बना रहेगा और बच्चों को ऑनलाइन डिस्टर्ब होने से बचाया जा सकेगा। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक टूल की तरह ही किया जाए। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया कि पारंपरिक शिक्षण विधियों को पीछे न किया जाए। शोध के अनुसार, 10 में से केवल एक माता-पिता सोचते हैं कि कक्षा में फोन का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र ने स्कूलों में स्मार्टफोन रखने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है।

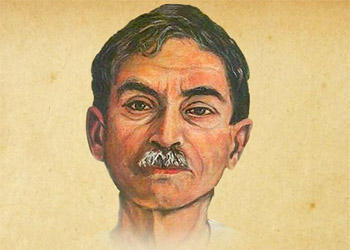

मुंशी प्रेमचंदः आम आदमी के साहित्यकार

⇒मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती (31 जुलाई) पर विशेष

⇒मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती (31 जुलाई) पर विशेष

आधुनिक हिन्दी साहित्य के पितामह और उपन्यास सम्राट महान् कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से न सिर्फ दासता के विरुद्ध आवाज उठाई बल्कि लेखकों के उत्पीड़न के विरुद्ध भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने उपन्यासों और कहानियों के अलावा नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण इत्यादि कई विधाओं में साहित्य सृजन किया। प्रेमचंद ऐसे कहानीकार और साहित्यकार थे, जिन्हें आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा जाता रहा है। उन्हें ‘आम आदमी का साहित्यकार’ भी कहा जाता है।

कड़ी मेहनत का कोई पर्याय नहीं

इज्जत, शोहरत, चाहत, पैसा, नाम इनमें से कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं। बशर्ते कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ने की तैयारी रखो तो सब कुछ पा सकते हो। संघर्षरत कहानी की नींव में मेहनत की ईंट और पसीने के पिलर खड़े करोगे तो इमारत बेशक शानदार बनेगी।

इज्जत, शोहरत, चाहत, पैसा, नाम इनमें से कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं। बशर्ते कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ने की तैयारी रखो तो सब कुछ पा सकते हो। संघर्षरत कहानी की नींव में मेहनत की ईंट और पसीने के पिलर खड़े करोगे तो इमारत बेशक शानदार बनेगी।

कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में लक्ष्य से भटक जाते हैं। गलत संगत और मौज मस्ती के चक्कर में पढ़ाई के प्रति बेदरकार होते ज़िंदगी का अहम समय गंवा देते हैं। फिर पूरी ज़िंदगी न घर के न घाट के जैसी हालत में भटकते रहते हैं। कोई दसवीं तक तो कोई बारहवीं तक पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। आर्थिक रुप से अगर सक्षम नहीं हो तो स्टूडेन्ट लोन की सुविधा हर बैंक देती है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वह कुछ भी करके आगे बढ़ते हैं।

कुछ साल सब कुछ छोड़ दो, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। हर विद्यार्थी को समझने की जरूरत है कि कुछ समय के लिए मौज मस्ती करनी है या पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम में बितानी है। महज़ चंद सालों की कड़ी मेहनत आपको राजा बना सकती है और चंद सालों का एशो आराम और मस्ती आपको कहीं का नहीं रखती।

एक ध्येय नक्की कर लीजिए कि मुझे ये बनना है और ये पाना है और दिन रात बस उस लक्ष्य को पाने में लग जाईये। मेहनत से एक मुकाम हासिल करके एक कुर्सी पर बैठ जाईए और पूरी लगन से अपना शत-प्रतिशत दें, ज़िंदगी बहुत सहज लगेगी। दरअसल रोजगार की कमी नहीं, अगर आप में दम है तो काम सामने से आएगा। सरकार को कोसते वो लोग हैं जिनके पास ना डिग्री है, ना काम करने की कुनेह, ना काम करने की इच्छा। जो पढ़ लिखकर कुछ बनकर निकलते हैं उनके लिए नौकरी के असंख्य द्वार खुल्ले होते हैं।

इतने बड़े देश में लाखों कंपनियाँ और लाखों फैक्ट्रियाँ है साथ में कन्स्ट्रकशन से लेकर छोटे बड़े असंख्य उद्योग हैं। सबको अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक काम मिल सकता है। आप में कैलिबर होना चाहिए। किस्मत के भरोसे बैठने वालों के हाथ खाली ही रहते हैं। मेहनत का कोई पर्याय नहीं।

बिगड़ते पर्यावरण को बचाने की चुनौती

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर विशेष

वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है। तीन दशकों से महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से ही जुड़ी है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण प्रकृति में लगातार बढ़ते दखल के कारण पृथ्वी पर बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है। आधुनिक जीवनशैली, पृथ्वी पर पेड़-पौधों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण का विकराल रूप, मानव द्वारा प्रकृति का बेदर्दी से दोहन इत्यादि कारणों से मानव और प्रकृति के बीच असंतुलन की भयावह खाई उत्पन्न हो रही है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के बढ़ते खतरे हम अब लगातार अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा 16 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था।

कर्नाटक में मिली हार, भाजपा के अहंकार पर करारा प्रहार

‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का नारा देने वाली भाजपा को ही मतदाताओं ने कर्नाटक में हराकर दक्षिण भारत को भाजपा से मुक्त करा लिया। कर्नाटक चुनाव परिणाम के 10 दिन बीतने के बाद भी भाजपा पराजय नहीं पचा पा रही है और पराजय के कारणों को जानने के लिए बीजेपी के साथ साथ संघ के वरिष्ठ नेता भी विश्लेषण कर रहे हैं। कर्नाटक में हिंदुत्व के साथ हिजाब और हलाल से जुड़ा मुद्दा क्यो विफल हो गया? संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और भाजपा महासचिव बीएल संतोष दोनों ही संघ पृष्ठभूमि के नेता हैं,और दोनों मैसूर क्षेत्र से आते हैं। होसबोले और संतोष के बीच कामकाजी तालमेल अच्छा रहने के बाबजूद भाजपा को इनके ही क्षेत्र में करारी शिकस्त मिलना,बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। संघ कर्नाटक चुनाव के नतीजे से खासा नाराज है क्योंकि संगठन तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इस क्षेत्र में संघ के कई स्वयंसेवकों की हत्या के मामले भी सामने आए हैं और यहां प्रतिबंधित पीएफआई के साथ लगातार संघर्ष भी बना है।

भाजपा युवा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या आरएसएस के लिए निर्णायक मोड़ थी। स्थानीय बीजेपी और आरएसएस के सदस्यों ने तब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और तत्कालीन बीजेपी सरकार पर निष्क्रियता के आरोप लगाए थे। आरएसएस के लोगों ने भाजपा सरकार पर आरोप भी लगाया कि कन्नड़, उडुपी मूडबिद्री पुत्तुर सुलिया मंगलौर इलाकों में संघ के दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद भाजपा सरकार में हत्यारों के गवाहों का मुकरना ,पीड़ित परिवार को सहयोग नहीं देना दुर्भाग्य की बात है।

यमुनोत्री यात्रा और रोमांच

कुछ यात्राएं बेहद सुखद होती हैं जिनमें सिर्फ मौज मस्ती होती है। मंदिरों के दर्शन किया, दर्शनीय स्थल घूम लिए, बाजारों की रौनक बढ़ा ली और घूमना फिरना पूरा हो जाता है लेकिन कुछ यात्राएं रोमांचक होती है। चार धाम की यात्रा मेरे लिए किसी रोमांच से कम नहीं रही। यह एक तरह से कहा जाए तो मेरे लिए ट्रैकिंग से कम अनुभव नहीं रहा।

चार धाम यात्रा में सबसे पहला पड़ाव यमुनोत्री का रहा। धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई यात्राएं अपने साथ कुछ ना कुछ पौराणिक कथाएं जरूर लिये हुये होती है। यमनोत्री के लिए कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री युमना और पुत्र यमराज है। जब मां युमना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया जो कि तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वह कभी भी यमलोक का रास्ता नहीं देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी इस जल में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से दूर रहता है और इसी वजह से हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। यमनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्रतल से 3235 मी. ऊँचाई पर स्थित है।

उत्साह, रोमांच, कड़ाके की ठंड और हल्की बारिश के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। चढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं थी सिर्फ छह किलोमीटर की थी लेकिन चढ़ाई पूरी करने में बहुत शक्ति लगी और यदि खड़ी चढ़ाई हो तो दिक्कत ज्यादा होती है। एक किलोमीटर चढ़ाई मतलब एक घंटा। हमारी यात्रा की शुरुआत जानकीचट्टी से शुरू हुई। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा यह चढ़ाई इतनी आसान नहीं है। मैं ऊपर देखते जाती और सोचते जाती कि कैसे और कब यह चढ़ाई पूरी होगी। एक बारगी मन में खयाल आया कि पालकी कर ली जाए लेकिन भीड़ का नजारा देखकर इरादा छोड़ दिया, जबकि लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि भीड़ तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। चढ़ते – चढ़ते पालकी वाले साइड साइड चिल्लाते हुए बाकायदा दौड़ लगा रहे थे। घोड़े वाले भी इसी तरह हांक लगाते हुये चल रहे थे। पिट्ठू माताजी माताजी बोलकर अपनी जगह बना रहे थे और पैदल यात्री अपने आप को इन सबसे बचाता हुआ अपनी यात्रा तय कर रहा था। रास्ता छोटा और जगह-जगह पहाड़ी पत्थर निकले हुए थे जिन से अपने आप को बचाना पड़ता था। हर कुछ दूरी पर चाय कोल्डड्रिंक और खीरे वाले बैठे थे।

ट्रैफिक और मानसिक स्वास्थ्य

ट्रैफिक हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। यह अधिकांश शहरी क्षेत्रों में दैनिक जीवन का एक ज़रूरी पहलू है, चाहे वह काम के लिए आना-जाना हो, बच्चों को स्कूल ले जाना हो, ट्रैफिक से निपटना अधिकांश के लिए रोजमर्रा की वास्तविकता है। यातायात के शोर का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

ट्रैफिक हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। यह अधिकांश शहरी क्षेत्रों में दैनिक जीवन का एक ज़रूरी पहलू है, चाहे वह काम के लिए आना-जाना हो, बच्चों को स्कूल ले जाना हो, ट्रैफिक से निपटना अधिकांश के लिए रोजमर्रा की वास्तविकता है। यातायात के शोर का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

यातायात प्रेरित तनाव केवल जाम में फंसे लोगों के लिए अलग-थलग नहीं है, यह अक्सर जीवन के अन्य क्षेत्रों में फैल सकता है और मनोसामाजिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है।

ट्रैफिक में अधिक समय व्यतीत करने से परिवार के लिए कम समय हो सकता है, कार्यालय, घर, कार्यक्रम या स्थान पर देर से पहुँचना।

ट्रैफिक भीड़भाड़, जोर से हॉर्न बजाना, गलत ओवरटेक, खराब ड्राइविंग स्किल, रोड क्रोध, ओवरस्पीडिंग, रैश ड्राइविंग और अधीरता यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि शहरी ट्रैफिक जाम के परिणामस्वरूप अक्सर काम पर आने-जाने में लंबा समय लगता है, जिससे नौकरी और जीवन की संतुष्टि कम हो जाती है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को और खराब कर देती है।

कर्नाटक विधानसभा चुनावः कर्नाटक की राजनीति के महत्वपूर्ण केन्द्र रहे हैं मठ

10 मई को कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें केन्द्रित हैं कि यहां कौन किस पर कितना भारी साबित होता है। सभी दलों द्वारा अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए हर प्रकार की कोशिशें और हर तरह की जोर आजमाइश की जा रही है। विधानसभा में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, वहीं, जेडीएस भी अपना वोटबैंक बनाए रखने के भरपूर प्रयास कर रहा है। इस बार का चुनावी परिदृश्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे प्रमुख दलों कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस द्वारा स्थानीय समस्याओं और जमीनी मुद्दों को दरकिनार कर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, जातिगत समीकरण, कट्टर हिन्दुत्व बनाम उदार हिन्दुत्व और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे भावनात्मक और अति राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को ज्यादा हवा दी जा रही है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, यह तो 13 मई को पता चल ही जाएगा लेकिन इस बार जिस प्रकार िंलंगायत तथा अन्य धार्मिक मुद्दे जोर-शोर से उछाले गए हैं, उसके मद्देनजर प्रदेश में जातीय अथवा सामुदायिक आधार पर स्थापित मठों की राजनीति में सक्रिय भूमिका पर नजर डालना बेहद जरूरी है। दरअसल सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं का ध्यान मठों और संतों पर केन्द्रित है और सभी दल विभिन्न मठों में जाकर संतों का समर्थन जुटाने की जुगत में लगे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस अथवा जेडीएस, सभी राजनीतिक दल मठों के मठाधीशों की कृपा पाने के उद्देश्य से मठों में हाजिरी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिद्धगंगा मठ का दौरा कर चुके हैं जबकि गृहमंत्री अमित शाह ने वोकालिग्गा समुदाय में बहुत अहम स्थान रखने वाले श्री आदिचुंचनगिरी मठ का दौरा किया। दरअसल भाजपा वोकालिग्गा मतदातों को अपनी ओर लाने के प्रयासों में जुटी है।

विश्व रेडक्रॉस दिवस (8 मई) पर विशेष: आपदा के समय भरोसेमंद दोस्त है रेडक्रॉस

रेडक्रॉस की स्थापना महान् मानवता प्रेमी जीन हेनरी डयूनेंट द्वारा की गई थी, इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्वभर में 8 मई का दिन ‘अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस’ के रूप में मनाया जाता है और संस्था की गतिविधियों से आम आदमी को अवगत कराने के प्रयास किए जाते हैं। रेडक्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसायटी दुनिया के सभी देशों में रेडक्रॉस आन्दोलन का प्रसार करने के साथ-साथ रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में भी कार्य कर रही है। 8 मई 1828 को जन्मे डयूनेंट 1859 में हुई सालफिरोनो (इटली) की लड़ाई में घायल सैनिकों की दुर्दशा देख बहुत आहत हुए थे क्योंकि युद्धभूमि में पड़े इन घायल सैनिकों के उपचार के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। युद्ध मैदान में घायल पड़े इन्हीं सैनिकों के दर्दनाक हालातों पर अपने कड़वे अनुभवों के आधार पर उन्होंने ‘मेमोरी और सालफिरोनो’ नामक एक पुस्तक भी लिखी और 1863 में रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ‘आईसीआरआई’ का गठन किया। डयूनेंट के सतत प्रयासों की बदौलत ही 1864 में जेनेवा समझौते के तहत ‘अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस मूवमेंट’ की स्थापना हुई।

रेडक्रॉस की स्थापना महान् मानवता प्रेमी जीन हेनरी डयूनेंट द्वारा की गई थी, इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्वभर में 8 मई का दिन ‘अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस’ के रूप में मनाया जाता है और संस्था की गतिविधियों से आम आदमी को अवगत कराने के प्रयास किए जाते हैं। रेडक्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसायटी दुनिया के सभी देशों में रेडक्रॉस आन्दोलन का प्रसार करने के साथ-साथ रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में भी कार्य कर रही है। 8 मई 1828 को जन्मे डयूनेंट 1859 में हुई सालफिरोनो (इटली) की लड़ाई में घायल सैनिकों की दुर्दशा देख बहुत आहत हुए थे क्योंकि युद्धभूमि में पड़े इन घायल सैनिकों के उपचार के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। युद्ध मैदान में घायल पड़े इन्हीं सैनिकों के दर्दनाक हालातों पर अपने कड़वे अनुभवों के आधार पर उन्होंने ‘मेमोरी और सालफिरोनो’ नामक एक पुस्तक भी लिखी और 1863 में रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ‘आईसीआरआई’ का गठन किया। डयूनेंट के सतत प्रयासों की बदौलत ही 1864 में जेनेवा समझौते के तहत ‘अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस मूवमेंट’ की स्थापना हुई।

डयूनेंट ने इटली में युद्ध के दौरान रक्तपात का ऐसा भयानक मंजर देखा था, जब चिकित्सकीय सहायता के अभाव में युद्धक्षेत्र में अनेक घायल सैनिक हृदयविदारक कष्टों से तड़प रहे थे। ऐसे घायलों की सहायता के लिए उन्होंने स्थायी समितियों के निर्माण की आवश्यकता को लेकर आवाज बुलंद की, जिसका असर भी दिखा। युद्ध में आहतों की स्थिति के सुधार के साधनों का अध्ययन करने के लिए उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया। 1863 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए तथा रेडक्रॉस आन्दोलन का विकास करते हुए आहत सैनिकों और युद्ध पीड़ितों की सहायता संगठित करने हेतु दुनियाभर के सभी देशों में राष्ट्रीय समितियां बनाने पर जोर दिया गया। नेपोलियन तृतीय के हस्तक्षेप के चलते अंतर्राष्ट्रीय समिति ‘स्विस फेडरल काउंसिल’ को 8 अगस्त 1864 को जेनेवा में सम्मेलन बुलाने के लिए राजी करने में सफल हुई, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

Jansaamna

Jansaamna